4月10日,2025上汽之夜的主角是上汽集团的供应商(合作伙伴),包括它曾经不愿意将灵魂交予的华为。

过去两年,上汽集团每次成为舆论焦点都与其领导人的言论有关,除了前董事长陈虹的“灵魂论”,还有现任总裁贾健旭去年10月在一次内部会议上要求高管们学会“跪着做人”。4月10日晚上,面对外界“上汽老矣,焉能饭否”的质疑,贾健旭强势回击:岁老根弥壮,阳骄叶更阴。言下之意,上汽集团不仅会活下去,而且会活得很好。当着台下的供应商合作伙伴和媒体,贾健旭放出豪言:上汽要成为中国第一个百年车企。

知易行难。作为中国最大的国有汽车企业集团,已经有70年历史的上汽活下去不是问题,问题是如何活得更好,活得更有尊严。4月10日的上汽之夜给出了这个问题的部分答案:强化与供应商伙伴的合作关系,以上汽为中心,打造一个懂车更懂用户的智能汽车生态。

10日的活动现场聚集了汽车行业不少实力强大的供应商,尤其国内智能驾驶领域号称“地大华魔”的地平线、大疆(卓驭科技)、华为和Momenta,还有OPPO,以及字节跳动旗下的火山引擎。地平线和火山引擎的代表还上台分享。在他们发言时,贾健旭则全程站在舞台一侧,一边听一边串场。博世集团、大陆集团等传统合作伙伴的领导虽获邀出席,但没有上台机会,全程坐在台下聆听。

主机厂和供应商紧密合作、惺惺相惜的这一幕相当和谐,也有些感人,以至于很多人忽略了背后的一些关键信息——在过去几年汽车行业加速向电动化和智能化转型的过程中,上汽集团的研发投入强度其实是不足的,尤其是在智能化领域。这也是为什么在此次活动上,智能化领域的供应商被奉若上宾的原因。

公开数据显示,2014年-2024年,上汽集团累计研发投入近1500亿元。虽然不算少,但与行业领头羊相比也不多。尤其是过去两三年,已经落后于比亚迪。

2020年-2023年,上汽集团研发投入分别为149.67亿元、205.95亿元、208.66亿元、220.13亿元。2024年前三季度研发投入为115.27亿元,同比下降5.9%。预计2024年研发总投入不会超过2023年。再来看比亚迪,2020年-2025年,比亚迪的研发投入为85.56亿元、106.27亿元、186.54亿元、399.2亿元、542亿元。

粗略算一下,过去5年,上汽集团比的研发投入比比亚迪少至少300亿元,尤其是2022-2024这三年,研发投入强度完全不足。在自身研发投入不足的情况下,就不得不加强与供应商的合作关系。

当然,有一点也必须要指出来,那就是上汽和这些公司的关系并不是客户和供应商那么简单。它们之间还有资本纽带。比如,上汽集团是地平线第一大机构股东,持股将近8%,它也是Momenra第一大外部股东。这些资本层面的联系让双方的合作关系更加紧密,有助于以上汽集团为中心,打造一个智能汽车生态,更好地应对市场竞争,帮助上汽度过目前的困难时期。

上汽集团当下处境不妙,合资板块对销量和利润的贡献越来越低,自主品牌还难堪大任,而行业竞争环境一天比一天恶劣,以比亚迪为代表的竞争对手则一天比一天“凶猛”。如何破局确实非常考验上汽集团新领导团队的能力和魄力。

除了展示与供应商伙伴的密切合作关系,此次活动上,上汽集团也带来了一些好消息。比如,上汽把上汽乘用车、上汽国际、研发总院、零束科技等自主品牌的核心业务整合在一起,让资源更集中、目标更聚焦、效能最大化。同时,上汽还组建成立了上汽商用车,以上汽大通为核心,构建商用车发展战略。

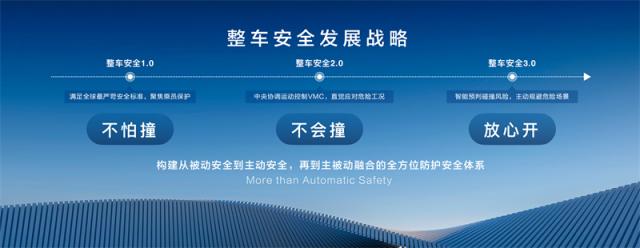

在技术创新领域,近期上汽将旗下所有底盘研发和制造能力合而为一,全力打造先进的线控底盘技术;在第一代VMC技术落地智己汽车的基础上,今年第四季度,智己将在全新车型上部署线控底盘;第二代全栈线控底盘预计2027年前首发落地。

智驾方面,今年智己汽车将率先落地L3级量产自动驾驶系统;同时,L4级Robotaxi即将在上海浦东机场至迪士尼路线投入运营。支持 L3 级量产自动驾驶,具备自学习、自进化和自成长能力的上汽银河全栈4.0电子架构,今年也将落地。

上汽与地平线合作实现了 L2、 L2+级智驾产品的量产,下一阶段将打造高阶城区智驾产品。上汽集团旗下荣威、名爵等品牌的多款主力车型将采用地平线征程6E打造的智驾方案,并将于今年内落地,未来双方还将基于征程6系列拓展至全场景智驾合作。

“三电”领域,上汽首款固态电池将搭载在名爵MG4上,预计今年底上市。2027 年,上汽首款全固态电池“光启电池”也将落地。

这些信息表明,短期内,在整体营收、利润下滑不足以支撑高强度研发投入的情况下,上汽集团自身的研发主要聚焦在“三电”、底盘、整车电子电气架构等领域,而在智能座舱和智能驾驶领域,则会更多地借助供应商的力量。